Bevor der erste Bohrmeißel rotiert, passiert im Hintergrund eine Menge, was die meisten nie zu sehen bekommen: Prospektion.

Das Ziel ist simpel: Die Stelle finden, an der sich Bohren überhaupt lohnt. Aber simpel heißt nicht einfach – im Gegenteil.

Was muss überhaupt vorhanden sein?

Es reicht nicht, irgendwo auf gut Glück den Boden anzubohren. Für eine wirtschaftlich interessante Lagerstätte braucht es drei wesentliche Elemente:

- Muttergestein: Organisches Ausgangsmaterial, aus dem durch Temperatur und Druck Kohlenwasserstoffe entstanden sind.

- Speichergestein: Poröse Gesteine mit ausreichend Porosität und idealerweise auch guter Permeabilität (Durchlässigkeit).

- Deckgestein: Eine undurchlässige Schicht, die das Öl oder Gas zuverlässig einschließt.

Zusätzlich braucht es eine Falle, also eine geologische Struktur, die verhindert, dass die Kohlenwasserstoffe nach oben migrieren.

Fehlt einer dieser Bausteine, hat sich jede weitere Mühe erledigt.

Wie läuft Prospektion konkret ab?

1. Geologische Vorarbeit

Am Anfang wird selten direkt ins Gelände gefahren. Stattdessen wird vorhandenes Material analysiert: alte Bohrungen, Seismikdaten, geologische Karten, Berichte.

Man versucht herauszufinden:

- Gibt es bekannte Muttergesteine?

- Wie alt und wie mächtig sind Speichergesteinsschichten?

- Gibt es Strukturen, die Fallen bilden könnten?

Diese Desktop-Phase sortiert schon mal viel Müll aus – und spart eine Menge Geld.

2. Geophysikalische Methoden – reinschauen ohne zu bohren

Wenn das Gebiet grundsätzlich interessant ist, werden Messungen gemacht:

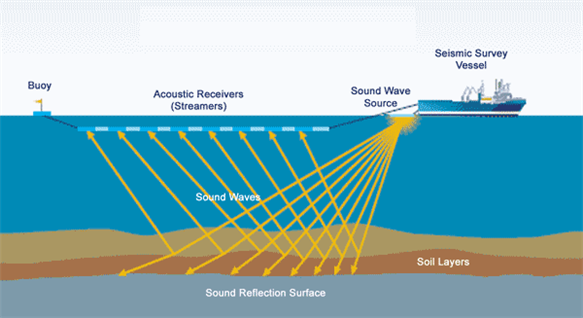

- 2D- und 3D-Seismik: Schallwellen werden in den Boden geschickt, und die Reflexionen aufgezeichnet. Unterschiedliche Reflexionsmuster lassen Rückschlüsse auf Schichtabfolgen und Strukturen zu.

- Gravimetrie: Bestimmte Gesteine haben eine andere Dichte – feine Abweichungen im Schwerefeld können Hinweise auf Salzstöcke oder Becken liefern.

- Magnetik: Manche Gesteine (z.B. Basalte) verzerren das Magnetfeld. Diese Messungen helfen, Störkörper oder Schichtgrenzen zu erkennen.

Moderne Auswertungen wie Full Waveform Inversion oder Amplitude Versus Offset (AVO) Analyse liefern noch genauere Modelle.

Das Ziel ist, den Untergrund virtuell aufzurollen – bevor man überhaupt den ersten Meter ansetzt.

3. Geochemische Hinweise

In manchen Fällen wird die Oberfläche auf Gase hin untersucht:

- Kleine Mengen Methan oder höhere Kohlenwasserstoffe, die aus der Tiefe migrieren, können Hinweise auf aktive Systeme geben.

- Auch Bodenproben werden analysiert – manchmal lassen sich winzige Mengen an Thermogenem Gas nachweisen.

Solche Untersuchungen sind natürlich keine Bohrloch-Ersatz, aber sie helfen, die Wahrscheinlichkeiten besser einzuschätzen.

4. Entscheidung: Bohren oder nicht?

Am Ende fließt alles zusammen in eine Risikoabschätzung:

- Sind alle Systemelemente vorhanden?

- Liegt die Lagerstätte in einer Tiefe, die technisch und wirtschaftlich machbar ist?

- Wie gut lässt sich die Lagerstätte abgrenzen und einschätzen?

Man darf nicht vergessen: Eine Explorationsbohrung kann 10 bis 100 Millionen Euro kosten – ohne jegliche Garantie auf Erfolg.

Deshalb wird die Entscheidung, wo der erste Bohrpunkt gesetzt wird, nicht leichtfertig getroffen.

Wo liegen die größten Herausforderungen?

- Geologische Unsicherheit:

Trotz aller Technik bleibt der Untergrund ein Modell – und Modelle sind immer Vereinfachungen der Wirklichkeit. - Kosten und Risiko:

Jeder Fehlschlag ist teuer. Besonders Offshore oder bei sehr tiefen Lagerstätten explodieren die Budgets schnell. - Technische Grenzen:

Bei sehr komplexen geologischen Verhältnissen stoßen auch 3D-Seismik und moderne Inversionstechniken irgendwann an ihre Grenzen. - Regulatorische Hürden:

Gerade in Europa dauern Umweltverträglichkeitsprüfungen und Genehmigungsverfahren oft länger als die eigentliche Prospektion.

Fazit

Prospektion ist der Versuch, das Unsichtbare sichtbar zu machen.

Trotz Hightech bleibt ein Restrisiko – und jede Explorationsbohrung ist ein kontrolliertes Wagnis.

Die moderne Technik hilft, die Trefferquote zu erhöhen, aber sie wird niemals dafür sorgen, dass Prospektion eine exakte Wissenschaft wird.

Am Ende bleibt es immer auch ein Stück weit Glück – aber vorbereitetes Glück.

No responses yet