Wenn man in einem Land sitzt, das buchstäblich auf Öl schwimmt, und dann beschließt, dieses Öl nicht mehr als Existenzgrundlage zu verwenden – dann hat man entweder einen Plan – oder ein Problem. Im Fall von Saudi-Arabien ist es beides. Vision 2030, der Masterplan zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Neuausrichtung, will den Wüstenstaat fit für die Zukunft machen. Digital, nachhaltig, diversifiziert. Und wenn’s geht: schnell.

Der große Plan: weniger Öl, mehr alles andere. Hightech, Tourismus, Kultur, Sport, Wasserstoff, KI – alles, was auf Investoren sexy wirkt. Gleichzeitig will man sich als „globaler Knotenpunkt“ zwischen Afrika, Asien und Europa positionieren. Quasi: der Flughafen der Welt, nur mit Golfplätzen, Megacitys und Formel-1-Strecken. Klingt nach Größenwahn? Vielleicht. Aber eben auch nach Realismus.

Denn auch wenn offiziell von unerschöpflichen Reserven gesprochen wird – die Saudis wissen genau: Wirtschaftlich förderbares Öl ist eine endliche Sache. Und sie wären nicht an der Spitze des globalen Energiemarkts, wenn sie nicht wüssten, dass es nicht reicht, einfach auf dem Barreldeckel zu sitzen.

Die Megaprojekte: zwischen Techno-Utopie und Reality-Check

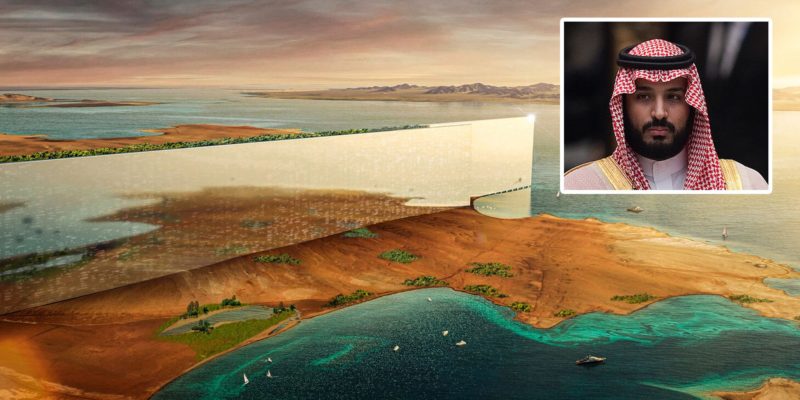

Nehmen wir NEOM, die Vorzeigestadt, die alles können soll, was man sich in Zukunftsstudien der westlichen Welt so ausdenkt: fliegende Taxis, vollautonome Services, urbane Landwirtschaft, Solar-Highways, humanoide Roboter als Butler. Oder The Line, die lineare Stadt (Kostenpunkt: 925 Milliarden Dollar!) – 170 Kilometer lang, 200 Meter breit, vollgepackt mit Millionen Menschen, aber ohne Autos. Klingt ambitioniert. Oder größenwahnsinnig. Oder beides.

Tatsächlich sind die Baustellen real, der Bau läuft – allerdings langsamer als geplant, mit steigenden Kosten und wachsender Skepsis. Ein Teil des Problems: Niemand weiß so genau, wer dort später wohnen will. Und ob es gelingt, eine Gesellschaft zu bauen, die nicht nur digital ist – sondern auch frei, kreativ und lebenswert.

Der Wasserstoff-Hype: grün ist das neue Gold

Saudi-Arabien will auch in der Welt der erneuerbaren Energien ganz vorne mitspielen. Vor allem: Wasserstoff. Grüner Wasserstoff, produziert mit Solarenergie aus der Wüste, soll langfristig ein Exportschlager werden. NEOM bekommt ein eigenes Wasserstoffwerk (Projekt „Helios“), das laut Ankündigung das größte der Welt werden soll. Der Plan: Europa mit sauberem Brennstoff beliefern, wenn schon kein Öl mehr verbrannt werden darf.

Problem: Technologie, Infrastruktur und Marktpreise sind noch in der Schwebe. Außerdem muss das Ganze glaubwürdig sein – was nicht einfach ist, wenn 90 % der Wirtschaft weiterhin fossile Strukturen bedient.

Internationale Investoren: willkommen im Schaufensterstaat

Mit dem Public Investment Fund (PIF) als staatlicher Superfonds kauft sich Saudi-Arabien strategisch ein – in Fußballclubs, Tech-Unternehmen, Tourismus, Gaming, Luftfahrt, Hollywood. Wer Rang und Namen hat, wird eingeladen, am „Zukunftsexperiment“ teilzunehmen.

Westliche Unternehmen wittern Gewinne, Politiker reisen mit Delegationen an, und viele halten sich mit Kritik auffällig zurück – solange das Geld fließt.

Doch nicht alle machen mit: Einige Investoren (v. a. aus Europa und den USA) zögern – wegen mangelnder Transparenz, rechtlicher Unsicherheit, Menschenrechtsfragen und der autoritären Steuerung des Projekts.

Sicherheitspolitik: modernisieren, aber bitte mit Kontrolle

Saudi-Arabien investiert nicht nur in digitale Innovation – sondern auch in Überwachungstechnologie, Drohnen, Cyberabwehr und KI-basierte Kontrolle. Das Innenministerium wird smart. Gleichzeitig wird innenpolitische Kritik kaum toleriert, die Presse bleibt gelenkt, und Dissens ist weiterhin riskant.

Vision 2030 ist also kein Demokratieprojekt, sondern eine wirtschaftliche und strukturelle Modernisierung – mit Monarchie, Überwachung und hierarchischer Führung im Gepäck.

Und die Probleme? Die gibt’s natürlich auch

- Abhängigkeit vom Öl: Trotz aller PR-Maßnahmen stammen über 70 % der Staatseinnahmen nach wie vor aus Ölverkäufen.

- Arbeitsmarkt: Die saudische Bevölkerung ist jung, gut ausgebildet – aber oft ohne Beschäftigung. Viele Berufe werden weiterhin von ausländischen Arbeitskräften übernommen, während einheimische Akademiker auf staatliche Stellen hoffen.

- Bildungssystem: Noch immer dominieren religiöse und geisteswissenschaftliche Fächer. Für ein Hightech-Zukunftsland braucht es mehr MINT – und weniger Bürokratie.

- Soziale Widersprüche: Frauen dürfen jetzt zwar Auto fahren und Konzerte besuchen, aber politische Mitsprache oder zivilgesellschaftliches Engagement sind weiter heikel.

Fazit: Highspeed in die Zukunft – mit Sand im Getriebe?

Vision 2030 ist eines der ambitioniertesten Umbauprojekte unserer Zeit. Und ja, es ist beeindruckend. Gleichzeitig ist es hochriskant: ökonomisch, sozial, kulturell. Saudi-Arabien versucht, sich in Rekordzeit von einem fossilen Rentierstaat zu einer digital-diversifizierten Wirtschaftsmacht zu verwandeln – ohne den Machthebel aufzugeben. Das gelingt bisher punktuell, aber längst nicht flächendeckend.

Ob das Ganze klappt, hängt von vielen Faktoren ab: globaler Konjunktur, Ölpreis, politischer Stabilität, gesellschaftlicher Offenheit – und auch davon, ob das Land es schafft, Investoren, Touristen und Talente langfristig zu überzeugen, dass hier nicht nur gebaut, sondern auch gelebt werden kann.

Wer die Zukunft gestalten will, muss mehr liefern als Glasfassaden und Drohnen. Aber wer nichts wagt, bleibt ewig Ölquelle. Und genau das will Saudi-Arabien nicht mehr sein.

No responses yet